分类:投稿 作者:佚名 来源:网络整理 发布时间:2023-02-22

导语:今天的红色招贴画收藏,作为一门时代烙印明显的、无声的视觉艺术,也许可以在建立一种理性的文明中实现非压抑升华:对历史感兴趣的人在宣传画中寻找到了历史价值,艺术家则从中看到艺术痕迹和真谛;海外汉学家更是找到了中国特殊历史时期的图像资料证明,藏家看中的则是它们的稀有性。

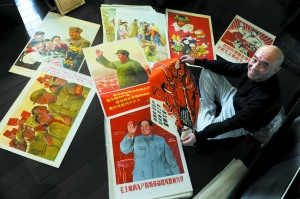

董忠朝和他的红色收藏,他最大的希望是出两本书,给自己的4000多种红色招贴画立此存照

辨伪技巧

一看纸张二看印刷

辨别市场上的真假宣传画首先要看纸,假宣传画是用现在的纸搀着原料做的,钉个图钉进去就知道杂质太多了。然后,要看印刷质量,因为仿旧的宣传画多是拍摄下来再重新印刷,印刷效果黯淡、模糊,没有原宣传画丝毫毕现的质感。(经验提供:董忠朝)

溯源

“红色”宣传画

它是红色收藏中的一部分,它以醒目的政治口号为标题,以某一主题为创作任务,形成形象突出、色彩鲜明的强烈视觉冲击效果,张贴在公共场所,起鼓动和宣传作用。但随着战争的结束和社会政治运动的减少,以及文娱活动的增加,宣传画在20世纪80年代后逐渐式微。

郭玉才向记者展示自己从全国各地收来的宣传画

在经历战火后,如今可供展览的新中国成立前的宣传画很少。更多的是1949年以后的重要人物和重大历史事件变迁题材内容的画面,涉及土地改革、农业合作化、抗美援朝、大跃进、社教运动、知识青年上山下乡、文革、粉碎四人帮等内容。

今天的红色招贴画收藏,作为一门时代烙印明显的、无声的视觉艺术,也许可以在建立一种理性的文明中实现非压抑升华:对历史感兴趣的人在宣传画中寻找到了历史价值,艺术家则从中看到艺术痕迹和真谛;海外汉学家更是找到了中国特殊历史时期的图像资料证明,藏家看中的则是它们的稀有性。

潘家园旧货市场地摊儿上零星的宣传画吸引了路人

1949年-文革前

包罗万象的时代宣传

穿着大红袄,系着白围兜,扎着大蝴蝶结的小女孩,红扑扑的苹果脸,手里比划出鸽子的手影,标题是“我愿做一个和平鸽”。———在新中国成立后至文革前的红色宣传画中,表现朝气蓬勃的新中国儿童和妇女的占很大一部分。画中有意淡化了性别差异,女拖拉机手、女飞行员,在宽松的衣服下都有着和男人一样健硕的体型。实际上,“那个年代的人吃得不富裕,都很瘦。”

新中国刚成立不久,中央美院教授、画家董希文就接受了“光荣而艰巨”的任务,将新中国成立这一重大事件通过绘画方式展现出来,这才有了《开国大典》的油画原稿。这一时期,接受这类命题绘画创作任务的画家有很多,他们的作品《我们热爱和平》、《一定要把五星红旗插遍台湾》、《敢叫日月换新天》等被迅速制成宣传画印刷品。1959年12月23日,全国美协和人民美术出版社联合举办了“十年宣传画展览”,第一次大规模展出了175幅政治宣传画和21幅电影宣传画。中苏友好、抗美援朝、土改、农业合作化等内容都得到了宣传。

经历过文革的董忠朝,还记得小时候家家户户都挂着宣传画,早晨一睁眼就能看到。学校、车站、车间也到处是宣传画。再接触它们,他有种莫名的亲切感。

1991年,董忠朝从古玩行转做文革项目收藏品,只因为附近摆摊的3分钱收来的毛主席小像章,卖到了10块钱一个。“做什么生意能有330倍的利润呢?”他说,当时北京古玩城里,专卖文革杂项收藏的就他一人。

五十年代末鼓励工业生产的宣传画

“那时外国人光顾得最多。”董忠朝回忆,他的第一个外国主顾是澳大利亚人StephenHutcheon,跑到中国来研究“大寨”,“这些外国人想了解中国历史,但现在才有机会来到‘这个神秘的国家’,对中国现状却不了解。他们喜欢能直观表达的宣传画、年画。”收藏品是没有价格的,全看它们对收藏者的重要性。Stephen给董忠朝介绍了其他外国客人,多是汉学研究者、记者、艺术行业从业者。一位荷兰买家还送给他一本荷兰新出的关于红色宣传画的书籍,第一张“女飞行员”画旁就配着“我小时候的愿望就是当一名和她一样的女飞行员”的文章。据了解,上世纪70年代末,伦敦的西威敏斯特大学里就藏有1500多张中国宣传画,荷兰阿姆斯特丹的国际社会科学历史学院,也收藏了中国宣传画藏品近1400张。董忠朝还曾受美国朋友的邀请到美国参观红色油画展。这些外国主顾,也扩大了他的收藏资本。

50年代的宣传画,是董忠朝这类收藏家的至爱。他指着一张服务人员在水汽腾腾地处理碗碟的宣传画说,完全和当年的消毒场景一模一样,连水蒸气都能在画面上分出层次来。“最早的宣传画是从苏联传过来的,连颜料都是从苏联进口的。当时的画家以空前忘我的热情和严谨的态度投入到创作中去,地毯的绒感,头发的丝缕感,都栩栩如生。这是文革后宣传画里没有的。”

号召亚非拉人民团结的宣传画

1967年-文革后

“样板美术”的顽强生命力

“人山人海、彩旗飘飘”中毛主席的伟岸身躯,工农兵迎接红太阳的光辉,无产阶级铁臂阿童木似的粗壮拳头……涵盖了从宣传画到年画的所有视觉图片。———进入“大跃进”乃至文革后,领袖人物以绝对优势占据了所有画面,与“万岁不离口,语录不离手”的社会现实相符,应运而生了一种“高、大、全”和“红、光、亮”的艺术模式。

1967年10月1日,“毛泽东思想照亮了安源工人运动展览”上展出的刘春华的油画《毛主席去安源》,它塑造了青年毛泽东身着蓝色长袍、臂夹红雨伞的形象。1968年,《人民日报》公开发行并随报赠送了彩色油画宣传画《毛主席去安源》,各省、市报纸纷纷效仿。据称,《毛主席去安源》的总发行量达到9亿张以上。在1995年的嘉德秋拍中,油画《毛主席去安源》原稿以605万元成功拍出。

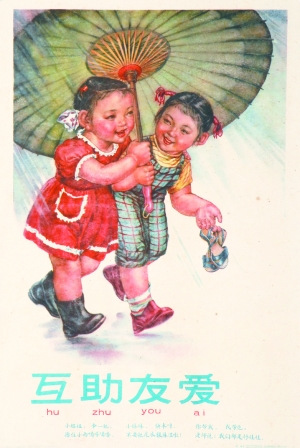

五六十年代的儿童宣传画

政治赋予了红色宣传画生命,而收藏让红色宣传画的生命力更顽强。

“文革时期的宣传画,虽多采用线画结构,借鉴西方写实的造型方法,但在布局上仍是戏剧场景化的构图,沿用的是苏式写实主义的典型模式。”

从2004年开始收藏红色宣传画的郭玉才,一家兄弟三人都在潘家园做收藏买卖。他是长春人,今年刚回长春举办过自己的红色收藏展,他说,北京的红色宣传画,多出自辽宁鲁美和浙江浙美出版社。而在东北,地方上自己出的招贴画也特别多80年代的印刷画值钱么,地方特色是自己收藏的重点。“收藏得收别人没有的。”郭玉才的店里醒目位置摆着穿军装的江青的一幅宣传画。“现在这幅画,怎么着出手也得二三万。”

体现小学生“政治思想”的宣传画

那个时代,送画、邮画成为风尚,就连结婚,也以宣传画为贺礼,画上的贺字,成为今天收藏者的研究对象。比如一幅身着旗袍、怀抱婴儿的普通妇女的宣传画却被批是代表着“资产阶级趣味”,因为画中妇女胸前别有蓝色胸针,还戴着耳环。

在董忠朝的收藏中,有一套21张的木刻版画宣传画是他的最爱。他只在市面上见过几张散卖的,好不容易从报国寺买来这整套的21张描绘毛泽东从青年时期出韶山冲到文革期间一生所经历的重大革命实践的标志性事件,而黑白版画色彩配上革命的“红”,具有一种“革命纹饰”独特的美。

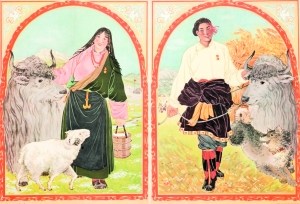

五六十年代体现少数民族人民和谐生活的宣传画

现在的红色收藏,在不断的复制过程中,成为后海、798等地的旅游商品之一。

在潘家园古玩市场,假的红色宣传画到处都是。“假的宣传画用的不是50年代的那种马粪纸,而是用现在的纸搀着原料来仿旧,杂质很多,让人感觉纸很脏。”董忠朝说,文革结束后80年代的印刷画值钱么,好的画家都不画这个了,“80年代以后的宣传画,那真叫毫无美感。”

本版采写/本报记者 潘波 本版摄影/本报记者 尹亚飞

以上内容来源于用户投稿,希望对大家有所帮助,如有侵权,联系我们进行删除!