分类:投稿 作者:佚名 来源:网络整理 发布时间:2023-01-11

这里没有一件我的作品,但每块画布签着我的名字。

——陈丹青

【展览时间】

2016年3月26日-2016年5月7日

(周二至周日10:00-16:00)

【展览地点】

北京 · 中国油画院陈列馆1-10号厅

(交通:地铁7号线“百子湾”A1出口--公交541路--终点站“高碑店东”下车前行即到)

展览

看见,是绘画的开始,万物“看见”而成为绘画,经历漫长的年代。初民早就见到山和水,六朝才出现“山水画”,初民早就看到花与鸟,唐代才有“花鸟画”。书籍虽然早已进入画中,但只是画中人的读物与案头陈设,到20世纪才被画家重新“看见”,采为命题,此时,离雕版印刷的诞生已过了悠悠千年,印刷技术也从“刻印时代”进入“机械复制时代”——在机械复制时代,复制品(印刷物、照片、图像、影视)本身就是现实,一切“现实”都可能,也可以成为画家的素材和对象——陈丹青的绘画,指向画册,画册使他“看见”了印刷品。1989年,他尝试与里希特和萨利相似的行为,挪用图像、并置图像,1997年,他推进了自己与图像的关系,直接写生画册。起初他写生西画画册,进而写生中国画画册,包括书帖,在他的画布上成为印刷品的经典,经典作品的印刷品,重又成为“绘画”。

——韦羲

《倾斜的梵高》

若以为陈丹青的山水画与书帖系列回归了中国传统,即便在浅表的层面,也是误会。他还是“不作为”,只是在写生,亦步亦趋,转述原作,他描绘魏晋书法的手工感与气质感,和他描绘巴洛克经典的手工感与气质感,是同一件事。

但陈丹青的不作为,改变了经典的属性。单一的经典,离开美术史,原作的语境近于失效。并置之间,不同的经典沉默而对话,语义暧昧而言之凿凿。所有寄身画册的经典具有印刷物的性格,邀请读者假想绘画的“零度”。

——韦羲

《渐江双重奏之一》

《渐江双重奏之二》

马可·坦希描绘米开朗基罗《最后的审判》被人抹去;杜尚给蒙娜丽莎涂上两笔小胡子;毕加索晚年肆意解构委拉斯凯兹《宫娥》和马奈《草地上的午餐》。不像以上作者选择一两位经典作为“对象”,陈丹青的画册写生批量出现经典图像,出现不同时代不同国家数十位大师的名作。但他不虚拟,不反讽,不改编。概括而言,他对前人作品的“策略”,是不作为。

——韦羲

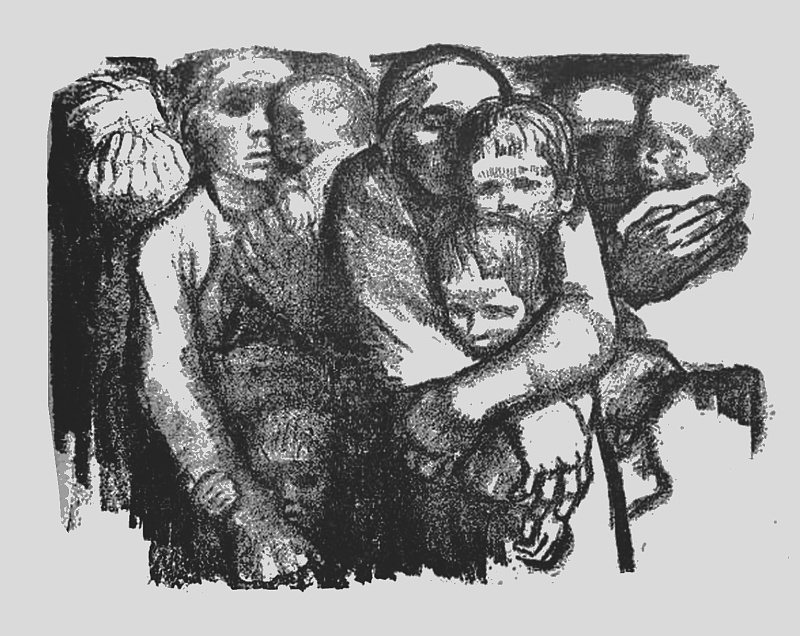

《毕加索系列》

《毕加索系列》

《毕加索系列》

《毕加索系列》

《毕加索系列》

《毕加索系列》

《毕加索系列》

《毕加索双重奏》

《毕加索与马蒂斯》

《马蒂斯的女人》

印象派最耐看最憨厚的两位画家,我以为是毕萨罗和塞尚。聪明的画总不如憨厚的画耐看。我写生毕萨罗的画册,是羡慕他的憨厚,但我画画属于聪明一路。这四幅小风景磨蹭了好几天,实在憨不下去,只好罢休。

《毕沙罗临摹》

《毕沙罗临摹》

马奈《草地上的午餐》和毕加索这幅女子肖像先后相隔八十年。马奈出道时,苦于巴黎人不接受,他要是看了毕加索这幅画,不知能否接受。他不知道,就因为印象派闹了一场,绘画渐渐放肆、失控,走到毕加索那一步。而毕加索那一步,如今早就过时了。我喜欢过时的事物,我乐意我的画一画好,立即过时。

《托腮的女人》

这是我在纽约画的最后一幅画,画在1999年十二月底。画完了,我就交出曼哈顿41街第七大道的画室钥匙,收拾粗细,卷起铺盖,于2000年元月像个苍蝇那样飞回来,归国定居了。

《维纳斯协奏曲》

西洋人喜欢画杀头。中国历史砍了多少脑袋,没一个画出来,直到有了照片,我们这才看见义和团员凝着血污的首级,还是西洋人拍摄的。巴洛克绘画有得是首级,装在金盘子里,由个盛装女子毫无表情地端着,像是端盘点心。意大利十七世纪女画家阿特米西娅也画杀头,血喷出来,被杀的那位勇士怎么不犟开呢?毕加索讨厌卡拉瓦乔,可是伦勃朗、拉图尔、委拉斯凯兹,莫不受惠于卡拉瓦乔——有一天夜里他尾随同行,趁其不备,出剑伤人,结果上了法庭,法官与证人喝问他,他居然当庭高谈宗教见解,谈他怎样画画。

古代画家没见过自己的画册,更没见过自己的画印成无数局部。上世纪六十年代前,画册页面大抵是刊印全画,之后,版面设计渐渐切割局部,放大局部。八九十年代以来,电脑排版任意切割各种局部,渐成设计美学,新世纪,成泛滥之势。本雅明要是活着,恐怕要赶紧补写一书,题曰“数码时代的艺术”。这本卡拉瓦乔大画册即是由局部画面,贯穿全书。

人眼看人、看画、看一切,是选择性的,局部的,因而是放大的。科技实现了局部观看,卡拉瓦乔们于是被瓦解了。如今,无数被放大的局部,正在持续改篡、亵渎、抬举、发现,并刷新全部美术史。尼采说:一切重新估价。数码科技说:一切重新观看。

《被瓦解的卡拉瓦乔之一》

《被瓦解的卡拉瓦乔之二》

这是我可纪念的一幅画,为什么呢:这么小的脑袋,我选了小号笔凑近了画,一凑近,反倒看不清。那时我已发现并承认眼睛老花了,配了花镜,但不肯戴上,为了详细描摹这位17世纪西班牙军委主席的脑袋,不得已,戴上了,再凑近画布一看,哎哟,清清楚楚,纤毫毕现!这是我戴着老花镜画出的第一幅画,从此,花镜再也摘不下来了。

《四马图》

哈尔斯死于哈勒姆小城养老院,现辟为哈尔斯美术馆。我去过三次,单为景仰哈尔斯盛年所画的六大幅警察群像(大约等于我们的武警部队吧),人物等身尺寸,浑身盔甲锦缎,座中杯盘闪烁,哈尔斯画来有如刨瓜切菜。委拉斯凯兹的侏儒与教皇,是头一次临摹。最左端的《伊索》面部,怎么也弄不对,抹去三次重来,最后只得认输。

《巴洛克群像之一》

《巴洛克群像之二》

这个展览的所有画,都是看着画册画的,只有配镜框的这三幅,是2014年春随杨飞云团队去维也纳艺术史博物馆,看着委拉斯凯兹的真迹临摹的,临得很差。没去过国外的朋友不可当真。我挂在这里凑数,仅只表明我爱委拉斯凯兹的方式,很没出息,就是不断临摹他。

《委拉斯凯兹临摹之一》

《委拉斯凯兹临摹之二》

《委拉斯凯兹临摹之三》

《公主与宫娥》小草图

《公主与宫娥》

每次去欧洲总会淘到几个便宜的小镜框。咱们伟大“中国油画事业”越铺越大,可是至今不会做镜框,不会看镜框。我淘来的这些玩意儿不是什么好东西,在古董铺灰尘里躺着,给我捡回来。我不知道往里面放什么画,反正我的画都不配,宁可空悬着。我不知道为什么迷恋老镜框,在欧洲,它们也过时了。弗洛伦萨还有几个老作坊在做老样式的镜框,中间那枚尚未涂料镀金的木坯框子,大约四百人民币。

据说最好的中国春宫画为法国收藏,又据说世界各国最好的春宫画,为耶鲁大学所藏。中国被洋人抢去的绘画,供在各国美术馆,还能见到,但不见一幅春宫,可见欧美也不便展示这类画。

《题未定之二》

《题未定之三》

《题未定之四》

《题未定之五》

《山水与春宫》

所谓油画,所谓油画家,就是脏兮兮的调色板。小时候想做油画家,实在是因为看到人家用着调色板,心里痒兮兮,非要弄一块,颜料刚刚挤上去,就觉得已是油画家。我在哪个特展上见过莫奈和梵高的调色板,年深日久,乌黑一团,比西墙挂着的两块还要小。奇怪的是,在委拉斯凯兹的巨大《宫娥》中,他手上捏着那么小的调色板,居然画大画。二十年前我在纽约画材店买到这两块弧圆形调色板,意大利货,搁到今天也没用过:我学不会左手夹一块调色板画画,而且瞧着光溜溜的木板,哪舍得往上挤颜料啊。

洋画画面与中国画画面并置,既危险,又廉价,弄不好便如三流的插图和广告,但我还是试了一试。

《淳化阁帖集善本之一》

现代画家的世纪性焦虑,是对绘画处境的焦虑,当陈丹青“看见”并决定写生画册,他成功“捕获”了自己的题材,但不“强求”。无疑,这一选择来自绘画处境的深刻焦虑——相对于西方,这种焦虑在中国画家这里具有更复杂的处境——但画册写生使这种焦虑体现为不再焦虑。画册写生给予他大幅度回向传统、回向古代的准许,但这一准许不是美学的,而是私人的:陈丹青无意复古,而是假借画册,为绘画营造一个可被继续尊敬的理由,一个暧昧而体面的栖息之所。

——韦羲

《淳化阁帖与梵高之一》

这是我办过的最奢侈的展览,也是最省力的展览。武旗事先构想了空间装置,摆放这些物事,等我来看,全都弄好了。我的画多么单薄(赖画册,因为画册很单薄),撑不起这般宏阔的空间,可是每个厅放了物件后,展览变得可看,有了重量。感谢邰武旗和他团队个个敬业的年轻人!

《荷尔拜因、达芬奇与柯罗》

同样尺寸的画,挂在大空间,挂在小空间,效果不同。我喜欢油画院这座展示空间,包括几个小过道。欧洲美术馆有许多小过道,不少可爱的画,惊人的画,就挂在小过道。小过道显得次要、偶然、秘密,有点像在谁的家里,忽然遭遇好画,心里一静。当然,我指的不是挂在这里的两幅画。

《支那南画大全之一》

《支那南画大全之一》

《日本珂罗版张旭狂草帖》

西安碑林的刻字,神乎其神画册印刷哪家有,可是刻碑匠据说根本不识字。我“画字”,也是一样道理。我临摹沈周画册印刷哪家有,从不画水墨画;我喜欢画书帖,从不练字。为什么我的字“写”得很“像’书帖呢?因为我能画人。随便画什么,我的快感,很幼稚,很低级,就是画得像。

《淳化阁帖集善本之一》

《日本珂罗版唐太宗书帖》

《黑白的阵营》

陈丹青绝不是“古典”画家,他也不介入“当代艺术”,对他而言,被当代或昧于当代,仍是焦虑的症候。在古典与当代之间,在西方与中国之间,他为自己找到一个绝对孤立,但又貌似中立的位置,而这一位置,似乎有权使绘画成为一种中介,藉此而超越非此即彼的处境。而现代绘画的焦虑感,在他的画册写生中实现为对焦虑的回应,乃至肯定。在这一回应与肯定中,绘画的焦虑成为一种可欣赏可玩味的姿态,并以追问的方式,引发追问。

——韦羲

《版本的兴衰》

作为油画家,陈丹青返顾巴洛克与十九世纪,他的观看,却不分古今,认同正在发生的事物,从中窥探时差的缝隙,出离此刻。作为批评家,他同时对架上绘画、当代艺术与摄影发言,乃至介入文学。作为散文家,他自外于写作圈。他从未加入任何群体,唯在错位与时差、有我与无我之间,做旁观式的介入,介入式的旁观。

——韦羲

《文征明与书帖》

如今弯下身子收拾画册,腰腿到底不如从前利索,索性摊一地。满地画册书帖,很好看的。我早就想画好多画册、好多书帖,可是畏难、懒惰、拖延。2014年画了半年静物,手熟了,胆大了,2015年初就拼了五块画布,试了一试。现在挂在这么大的空间,画幅还是嫌小了。

《书帖之一》

《书帖之二》

THE END

名画记出品

MINGHUAJI

名画记微信公众号与您分享优秀艺术家作品、最新展览、活动等信息。

邮箱:

以上内容来源于用户投稿,希望对大家有所帮助,如有侵权,联系我们进行删除!