分类:投稿 作者:佚名 来源:网络整理 发布时间:2023-05-14

在现代社会,广告已经全方位、无死角地渗入了我们的生活之中,可以毫不夸张地说,在任何场景下,我们都无法逃过广告的轰炸。广告之所以如此铺天盖地,是因为在现代市场经济条件下,任何商品或服务想要开发和占领市场,提高知名度和美誉度,都离不开广告宣传。实际上,不但现代人明白广告的重要性,古人也十分清楚,要使商品畅销、生意兴旺,就必须做好广告,推销自己。比如,《韩非子》中就有“宋人有沽酒者……为酒甚美,悬帜甚高。”这种高悬的旗帜当时被称为“望子”,顾客远远地看到酒家门前升起了望子,就知道有酒出售,如望子降下,则表示无酒出售。这种望子就是一种传递商品信息的广告载体。可见,广告在中国已经有很悠久的历史了。

一、中国古代广告的起源和发展(宋以前)

从现有资料看,中国广告的雏形起源于商周时代,据《周记》记载,当时凡是进行交易,都要“告子士”,而交易则需要以铭文的形式刻于青铜器上。比如西周格伯簋就记述了格伯用4匹好马与倗生交换土地30田的交易。

到战国时代,随着生产的发展,商业获得了极大的发展,商品交换变得极为频繁,各地的特产如北方的马匹、南方的鱼、东方的盐、西方的皮革等都可以在中原市场上买到。在这种商业大发展的前提下,广告应该是不可避免的一种促销手段。虽然没有现代种种先进的广告媒介,但人们可以通过销售现场广告如声响广告、实物广告、幌子广告等来对自己的商品进行宣传。

声响广告。声响广告在古时有着最重要的地位,因为古时没有广播、没有电视、没有电脑、没有大屏幕,商人们只能靠自己的一张嘴“王婆卖瓜,自卖自夸。”比如《韩非子》记载:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:‘吾盾之坚,物莫能陷也。’又誉其矛曰:‘吾矛之利,于物无不陷也。’”这就是一种现场叫卖广告。这种声响广告,随着经济的发展,也得到了相应的发展,从事各种行业的经营者,按照他们的经营方式、特点和经营对象、服务对象的不同,在叫卖的腔调、内容等方面都有不同,特别是后来这种声响广告又增加了吹打乐器,使其表现能力更为丰富,传播效果更为广泛。声响广告是中国传承最为悠久的广告形式之一,也是内涵最丰富的广告形式之一,比如清代《燕京杂记》中就有记载说,京城里常有挑着担子走街串巷的小商贩,他们的吆喝声悦耳动呼,韵律感觉强,很是吸引人。今天,老北京吆喝已经成为了北京市的传统民俗文化。直到今天,声响广告仍然是广大商家使用最为广泛的广告形式,我们常见的商家挂个大喇叭不停地叫卖就是声响广告的新形态。

实物广告。声响广告虽然有很好的表现效果,但实际运用中却有各种限制,比如时间方面不可能一天二十四小时不停运用,比如效果方现可能有人对声响有不同的理解,就像有人可能不了解拨浪鼓声代表着货郎来了。于是,人们又发明了实物广告,店里卖什么,就把商品的实物放在店铺门口,路人一见就知道店铺的经营范围。比如店门口悬挂谷子、麦子等,说明这是卖粮食的;店门前挂着衣服,说明这是是一家服饰店;门前桌案上摆着熟的猪肉、牛肉,说明这是卖熟食的。实物广告虽然可以一目了然地让客户知道自己的经营范围,但也存在一定的缺点,比如成本较高,易被盗、易变质等,所以后来又由实物广告衍生出模型广告,在火腿店门口挂一只大于实物的大火腿模型;剪刀店门口挂把大于实物的大剪刀模型,既显眼又耐用,还比实物更吸引人。

幌子广告。幌子广告的出现较声响广告和实物广告要晚,是在经济有了一定发展水平之后才出现的。因为实物广告只能展示商品的基本外部特征,无法完全展示商品的内在性能、质量、效果等,而这些需要用文字来进行表达,于是店家就用布做成旗帜挂在店铺门前或屋檐上或旗杆上,并在上面写上各具特色的广告词,这就是幌子。唐人刘禹锡的《堤上行》“酒旗相望大堤头,堤下连樯堤下楼。”杜牧的《江南春绝句》“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。”就表现了唐代酒肆用幌子进行广告宣传的例子。

在古代,商家对广告的宣传技巧和心理运用也有了初步的探索,比如利用名人进行背书或代言。据《战国策》记载:“人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言,愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。伯乐及而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。”同样一匹马,伯乐没来看之前无人问津,伯乐一看之后,不但卖了出去,价钱还涨了很多。这个案例里的卖马者,就充分利用了人们对伯乐相马术的信任心理,以伯乐的技术会自己的马匹进行了背书,因为人们相信,相马大师伯乐看上的马绝对不会有错。《晋书·谢安传》中也记载:“安少有盛名,时多爱慕。乡人有罢中宿县者,还诣安。安问其归资,答曰:“有蒲葵扇五万。”安乃取其中者捉之,京师士庶竞市,价增数倍。”谢安的同乡罢官回乡而路费不足,只有蒲扇五万把,谢安便整日拿着同乡的扇子,人们因为羡慕谢安的风采,便模仿谢安的行为,于是疯狂抢购扇子。这个例子跟如今的粉丝抢购明星代言的产品有异曲同工之妙。

二、中国古代广告的起源和发展(宋)

尽管古代广告很早就已经产生了,但因为生产力发展水平较低,商品经济并不发达,因此,在宋代之前广告并没有得到长足的发展,到了宋代才迎来一个发展的高峰。

宋代的农业和手工业相比前代都有了长足的发展,人们的消费能力得到提高,各地形成一大批较大的都市,商品交换空前繁荣,是中国古代商品经济发展的一个高峰。随着经济的发展,对广告也提出了新的要求,广告的形式也较前代更为丰富,更加具有时代特色。宋代广告的主要形式包括下面这些类别:

声响广告。宋代之前的声响广告大多内容朴实,形式简单,只注重商品信息的传达,而缺乏与消费者的共鸣。据宋人庄绰所著《鸡肋编》载:“京师凡卖熟食者,必为诡异标表语言,然后所售益广。”而南宋耐得翁所著《都城纪胜》则记载了一些卖糖果的商贩模仿旧都开封口音,使得南渡百姓产生思乡情绪,从来前来购买糖果。南宋吴自牧的《梦梁录》有“卖花者以马头竹篮盛之,歌叫于市,买者纷然。”宋代这种声响广告已经摆脱了简单的吆喝叫卖,而开始运用音乐旋律敷衍成歌调,以歌唱的形式吸引消费者,说明宋代广告已经开始注重艺术性。

灯笼广告。灯笼广告在宋代是一种很普遍的广告形式,吴自牧的《梦梁录》里记载:“酒肆门首排设杈子及桅子灯,盖因五代郭高祖游幸汴京,茶楼酒肆俱如此装饰,故至今店家仿效成俗也。”灯笼广告多悬挂在店铺门前,灯笼上用文字书写商铺名称以及营业性质等,起到了代替招牌广告和悬帜广告的作用,尤其是在夜间,灯笼里点上蜡烛,可以更加引人注目。比如《东京梦华录》记载:“诸坊巷、马行,诸香药铺席、茶坊酒肆,灯烛各出新奇,就中莲华王家香铺灯火出群,而又命僧道打花钹、弄椎鼓,游人无不驻足。”灯笼广告,既宣传了商铺和商品,又能渲染气氛,还能提供照明,一举三得,是灯箱广告、霓红灯广告的前身。

招牌(幌子)广告。招牌广告在宋代极为盛行,张择端画的《清明上河图》里,汴州城内十字街口的商店已广泛地出现各种招牌和旗帜。当时招牌的表现形式多种多样,有的单用文字表示,如《水浒传》中提到武松见前面酒店门前挑着一面招旗,上书“三碗不过岗”五个大字;有的则是图文并茂,比如笔墨店的招牌上画有一支笔,然后写上“湖笔徽墨”等字;有的则是纯实物,比如洪迈的《容斋隨笔》记载宋代很多乡村小酒店常在门前或挂酒瓶,或挂酒瓢,或挂扫帚秆以做标志。

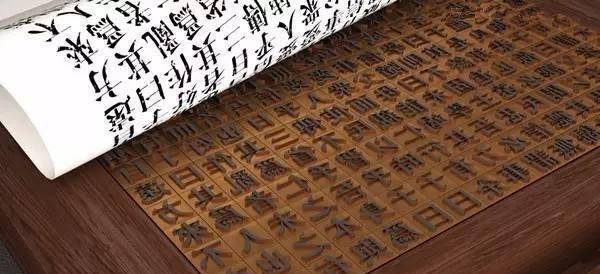

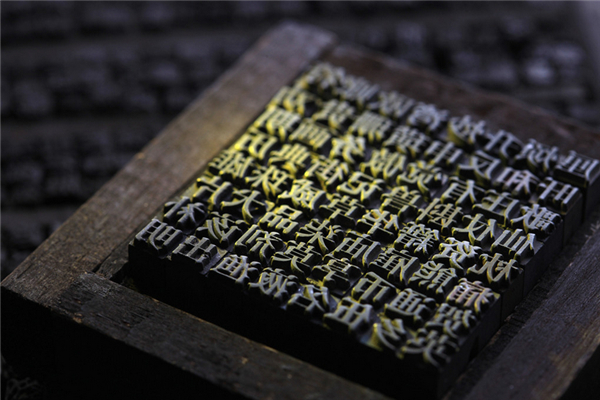

印刷广告。随着印刷术在宋代取得空前进步,印刷广告也开始出现。比如南宋时期,杭州有个叫沈二郎的,印刷了一个书籍推销广告。“本铺将古本《莲经》一一点句,请名师校正重刊。选拣道山场抄造细白上等纸札,志诚印造。见住杭州大街棚前南钞库相对沈二郎经坊新雕印行。望四方主顾,寻认本铺牌额,请赎。谨白。”这则简短的广告传递了商品的所有信息。南宋年间嘉定万柳堂刻的铜版,印出的广告相当精美,上面不仅有“万柳堂药铺”五个字,还画有一张图,图上有两个人,一人在痛苦气喘,一人却精神健康,以两人不同表情暗示药物的治疗效果。目前我国现存最早的印刷广告是北宋时期济南刘家针铺的雕版印刷广告,上面刻有“济南刘家功夫针铺”的字样,中间是一只正在捣药的白兔,商标两旁写着“认门前白兔为记”,下面刻有“收买上等钢条造功夫细针,不误宅院使用,客转为贩,别有如饶。请记白。”画面布局合理,构图严谨,借神话传说为商标图案,寓意产品工艺精良。这则广告是目前已经发现的世界上最早的印刷广告,比西方印刷广告早了300多年,此版现收藏于中国国家博物馆。

代言广告。宋代时随着商业竞争的发展,商家在产品宣传上开始下更多功夫,比如每当有新酒出炉时,酒家就会搞一些宣传活动,并邀请一些官私伎女参与活动进行代言。这里的伎女并不是指性工作者,而是指“女乐”,相当于今天的女艺人。这些代言美酒的伎女印刷类广告包括,都是“秀丽有名者”,各自“带珠翠朵玉冠儿,销金衫儿裙儿”,骑着银鞍宝马,“各执花斗鼓儿,或捧龙阮琴瑟”。苏轼是当时名满天下的大文人,他被贬海南岛时,居所附近正好有一家老妇人经营的馓子店,馓子做得很好吃,但生意却不景气。苏轼很同情老妇人的境况,便为老妇人做了一首广告诗:“纤手搓来玉色匀,碧油煎出嫩黄深。夜来春暖知轻重,压扁佳人缠臂金。”这首诗把馓子匀细、色鲜、酥脆的特点以及形似美人环钏的特点刻画的非常生动,老妇人把这首诗贴到店门口,店铺马上顾客盈门,收入倍增。

活动广告。宋代商家注重举办一些大型文娱宣传活动,将商品与社会习俗与社会文化相结合,构成动态的活动广告。最典型的活动广告就是南宋时期杭州新酒上市前的宣传活动。据《梦梁录》记载,临安酒商(时称酒库)“每岁清明前开煮,中前卖新迎年,诸库呈覆本所,择日开沽呈样,各库预颁告示,官私妓女,新丽妆着,差雇社队鼓乐,以荣迎引。至期侵晨,各库排列整肃,前往州府教场,伺候点呈。首以三丈余高白布写‘某库选到有名高手酒匠,酝造一色上等辣无比高酒,呈中第一。’……次以大鼓及乐官数辈,后以所呈样酒数担,次八仙道人、诸行社队,如鱼儿活担、糖糕、面食、诸般市食、车架、异桧奇松、赌钱行、渔父、出猎、台阁等社……游人随处品尝。追欢买笑,倍于常时。”这种活动广告与以前的静态广告有本质区别,体现了商业竞争态势的发展,显示出了商品经济的活跃性和流动性。从目前资料看,这种形式的广告是宋代首创。

彩楼欢门广告。宋代的大型酒店、饭店常在门前用竹木搭建一个高门楼,然后用彩帛加以装饰,称为欢门。北宋汴京有“九桥门街市酒店,彩楼相对,绣斾相招。”每逢节日,商家都会对欢门重新装饰,以此招徕顾客。《清明上河图》中有一家“孙家正店”,店门口的彩楼欢门有两三层楼高,非常豪华气派,上挑有写着“孙羊店”的大招牌,欢门两边的大立柱上分别写着“孙家”、“正店”、“香醪”的字样。《东京梦华录》中记载丰乐楼“宣和年间更修三层相高,五楼相向,各用飞桥栏槛,明暗相通,珠帘绣额,灯烛晃耀。”这种豪华的风格恰好迎合了宋代人追求奢侈消费的心理。

三、中国古代广告的起源和发展(明清)

明清时期,随着手工工场规模的扩大,工商业得到了极大发展,各地商人形成了大大小小的商帮,如徽商、晋商、闽商、宁波商、鲁商等等,随着商帮的发展壮大,逐渐演变出行会这种行业性组织,中国的工商业发展到了具有资本主义萌芽性质这样一个更高的阶段。

工商业的发达,促使商业广告也得到了极大的发展,并出现了新的广告形式。即便是旧有的广告形式,在明清时期,也有了新的创意。比如声响广告中的吆喝,已经不仅仅只是把售卖的商品及其功能、材质等喊出来,而是将吆喝声旋律化、艺术化,变得抑扬顿挫、节奏鲜明,有的还合辙押韵,悠扬动听。凡是老百姓喜闻乐见的俗语、掌故、神话、趣事等都可以加入广告之中。比如明代史玄的《旧京遗事》载:“京城三月时桃花初出,满街唱卖,其声艳羡,数日花谢将阑,则曼声唱哀,致情于不堪经久。”桃花初出,唱声欢快,桃花将尽,唱声哀怨,广告显得极富感情。再如清光绪间蔡绳格的《一岁货声》载声画的唱辞:“买的买来捎的捎,都是好纸好原料。东一张,西一张,贴在屋里亮堂堂。臭虫一见心欢喜,今年盖下了过年的房。”广告内容有韵律且具谐趣。

再如印刷广告,随着雕版印刷业的发展,各种风格、派别的印刷广告应运而生。由于明清时期,整个社会重仕轻商印刷类广告包括,举国上下文人雅士皆积极备战科举考试,导致书籍需求量空前之大,书市生意兴隆,有些书铺便会在各类书籍的插图及首尾做广告。比如1498年刊本《李妙全相西厢记》的书尾就有金台岳家书铺的广告:“本坊谨依经书重写绘图,参订编次大字本,唱与图合,使寓于邸,行于盘中,闲游坐客,得此一览始终,歌唱了然,爽人心意。”

比书籍插图广告流传更广的,是年画广告。因为书籍虽然销量空前,但毕竟只在读书人中流传,而年画广告则不论贫贱,可以深入千家万户,年画广告在清代尤其兴盛。年画广告的主要内容大多是民间故事、神话传说、吉祥如意画样及福、禄、寿、喜等,颜色鲜明,富有生活性,为大多数人所喜欢。有些精明的商家便在年画上印上广告语,并在街市上免费发放,于是商业广告就随着年画深入到民间各户。

明代中期以后,随着工商业的发展,文人也开始改变轻视商业的观念,开始加入广告创作的行业,开发出了对联广告这种新形式。据说明太祖朱元璋是第一个写出对联广告的人,他曾为一户目不识丁的阉猪户写下“双手劈开生死路,一刀割断是非根”的对联,这副对联用幽默风趣、形象生动的语句为阉猪者作了广告宣传,可以说是一条非常优秀的广告。因为对联广告生动简洁,易于传播,富有意境,因此受到很多行业的欢迎。比如用于酒店的对联“性情雅淡犹留古,诎酒风流直欲仙”;用于理发店的对联“相逢尽是弹冠客,此云应无搔首人”;用于药店的“但愿世间人无病,何惜架上药生尘”。还有些商家巧妙地把自己的商号名称嵌入对联之中,比如旧日北京八大祥的谦祥益,其对联广告就是“谦光和蔼,祥祉裀云。”上下联的第一个字联起来就是“谦祥”。

有的商贩为了促销,还现场进行才艺展示,以吸引客户购买。比如《扬州功舫录》中就记载了烟草售卖商匡某表演烟戏来推销他的水烟:“匡子架小艇游湖上,以卖水烟为生,有奇技,每自吸数十口不吐,称时冉冉如线,渐引渐出,色纯白,盘旋空际,复茸茸如髻,色转绿,微如远山,风来势变,隐隐如神仙鹤犬状。”匡某以吐烟圈的才艺来吸引客户以达到增加销售量的目的,是一种很独特的广告形式。

明清时期,随着工商业的发达,整个社会的商业思想也得到了空前的发展,文人们不再你前人那样耻于言利,而是把自己的商业头脑发挥到极致。比如郑板桥就曾直接标明自己字画的价格:“大幅六两,中幅四两、小幅二两,条幅对联一两。扇子斗方五钱,凡送礼物食物,总不如白银为妙,公之所送,未必弟之所好也,送现银则心中喜乐,礼物既属纠缠,赊欠尤为赖账……”怕有友人同自己套交情不付钱,他还直抒胸臆地注明“画竹多于买竹钱,纸高六尺价三千。任渠话旧论交接,只当秋风过耳边。”

一些实力强的老字号还用做公益的方式来提高自己的知名度,比如同仁堂每年寒暑都会在城外专设粥棚,向穷人发放一些简单的药物和棉衣,会试期间也会向应试的举子赠送四季应时药品。张一元作为老字号茶庄,每年收到新茶之后,会选择良辰吉日举办品茶会,并给城内的富贵人家送去请帖,而普通市民进店买茶,也有品茶服务。

明清时期还出现了一种新的广告形式——植入广告,比如冯梦龙在创作《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》时,就在文中植入了一则广告:“许宣入涌金门,从人家屋檐下到三桥街,见一个生药铺,正是李将仕兄弟的店。许宣走到铺前,正见小将仕在门前。小将仕道:‘小乙哥,晚了那里去?’许宣道:‘便是去保叔塔烧絪子,着了雨,望借一把伞则个。’将仕见说,叫道:‘老陈,把伞来与小乙官去。’不多时,老陈将一把雨伞撑开,道:‘小乙官,这伞是清湖八字桥老实舒家做的,八十四骨,紫竹柄的好伞,不曾有一些儿破,将去休坏了!仔细,仔细!’”文中最后一句交待了伞行的地址、伞行商号名、伞的特点。据说《警世通言》出版后,老实舒家的伞也大卖特卖,恐怕冯梦龙本人也从这则植入广告中获得了相当收入。

以上内容来源于用户投稿,希望对大家有所帮助,如有侵权,联系我们进行删除!